川中島古戦場 城下町松代 |

<川中島古戦場>

戦国史に名高い川中島の合戦。 1561年の第4次の川中島合戦の際、山本勘助のキツツキ戦法を採用した武田信玄は 八幡原川中島古戦場に本陣を布いたと言われます。 <城下町松代> 戦国時代から江戸時代初期にかけて勇名を馳せた真田氏。真田10万石の城下町が松代です。 往時の風情を残す武家屋敷や、真田氏ゆかりの由緒ある寺や庭園が点在しています。 |

| HOME|智光整骨院(カイロプラクティック治療)のご案内|場所のご案内|

漢方薬のご案内 長野市観光案内| (長野オリンピック関連施設)| (川中島古戦場・城下町松代) |

|

八幡原・川中島古戦場 八幡原・川中島古戦場 |

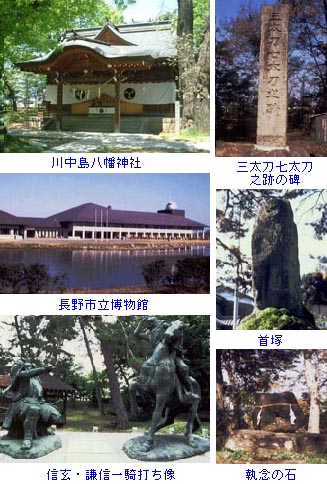

<八幡原史跡公園・長野市立博物館> 信玄の本陣のあった八幡原は、今は緑豊かな史跡公園となり、隣接する市立博物館が長野盆地の様々な歴史を伝えています。 <信玄・謙信一騎打ち像> 八幡原史跡公園に隣接する八幡社にある、信玄・謙信の一騎討ち像。 武田軍の本陣に攻め入った謙信の太刀を信玄が軍配で受け止めたシーンは、戦国のロマンとして語り継がれています。 <三太刀七太刀之跡の碑> 上杉謙信が自ら武田信玄の本陣に斬り込み、信玄に3度斬りつけ、信玄はそれを軍配団扇で受け止めましたが、あとで調べてみると刀の傷が7ヵ所もあったと言われています。 <首塚> 初代松代城主・高坂弾正が、第4回川中島合戦の後、両軍の戦死者を敵味方なく集めて手厚く葬った塚です。 <執念の石> 信玄・謙信両将一騎討ちの際、原大隅が危うかった信玄を助けたが、その謙信を取り逃がした無念さで、そばにあったこの石を槍で突き通したと言われています。 |

|

|

川中島合戦ゆかりの地 川中島合戦ゆかりの地 |

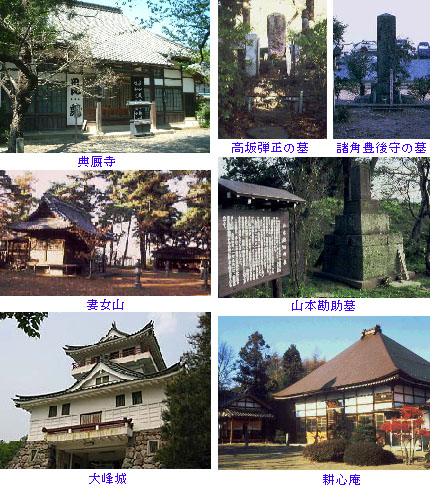

<典厩寺> 川中島合戦に際して武田典厩信繁が陣を布いたといわれる場所。 松代に転封となった真田信之が、典厩信繁の菩提を弔うために鶴巣寺を典厩寺に改めたといいます。 武田典厩信繁は信玄の同母弟で一手の大将として兄を支え川中島合戦にて討ち死にしました。 <妻女山> 第4回川中島合戦の時、上杉軍が陣を置いたところで、戊辰戦争の際戦死した兵士を祭る招魂社、また千人の兵士を沈ませていた千人窪という跡地があります。松代城から西へ約3km、茶臼山から南東へ約4kmの位置にあります。 <大峰城> 善光寺平が一望できる大峰山(標高828m)の頂に立つ城。川中島合戦の時、上杉の出城として築城されたもので、現在は本丸跡に4階建ての天守閣があります。内部は1・2階がチョウと自然の博物館、3階が大峰城の歴史紹介、4階が展望台になっています。 |

|

<明徳寺・高坂弾正の墓> 第4回川中島合戦の別動隊大将・高坂弾正の墓があります。 高坂弾正は、武田信玄の参謀として重要な地位を占めた武田二十四将のひとりで海津城の初代城主です。 <山本勘助墓> 山本勘助は川中島合戦できつつき戦法の失敗から責任を感じて敵陣に突撃して討ち死にしたといいます。 江戸時代に松代藩家老鎌原重栄が整備、千曲川河川敷の畑の中に建っています。 <諸角豊後守の墓> 諸角豊後守は、武田信玄の弟・典厩信繁の戦死を知るや「われもお供つかまつらむ」と白髪を振り乱し奮戦しましたが力尽きました。戦死当日は81歳の老齢。その哀れさが今もなお語り継がれています。 <耕心庵> 永耕4年の合戦の後、武田信玄が自分の領地を眺める「国見台」として建てたお寺だと言われています。 ここからは川中島平が一望できます。 |

|

城下町松代 城下町松代 |

<松代城跡> 1553年(天文22)に武田信玄が、上杉謙信との戦に備えて山本勘助に80日間で造らせたという城で、1561年(永禄4)の川中島の合戦では、信玄の本陣となりました。1622年(元和8)に真田信之が上田から移封されて以来、10代に渡って真田氏が城主を務めました。明治の廃藩置県後、城は取り壊され、苔むした本丸の石垣が残るのみでしたが、2004年3月復元整備工事が終了し、一般公開されています。 <真田宝物館> 真田家家宝の武具、調度品などを所蔵。 重要文化財の「青江の大太刀」、豊臣秀吉・石田三成・徳川家康・武田信玄らの書状など、興味深いものが数多く展示されています。 <真田邸> 1862年(文久2)、参勤交代制が緩和されたのに伴い、9代藩主幸教[ゆきのり]が江戸から松代へ帰ることになった、母お貞の方のために建てた城外御殿。敷地約8000平方m、長土塀や屋敷門、長屋、土蔵など、大名屋敷の様子を今に伝える、貴重な建物です。部屋数は53室にも及び、京都の公卿の庭園に模して造られた名庭には心字池があります。 <文武学校> 文武を奨励した8代藩主幸貫[ゆきつら]は、佐久間象山[さくまぞうざん]等の意見を取り入れ、藩士の子弟のために文武両道の学校の建設を計画し、1855年(安政2)9代藩主幸教の時に開校しました。兵学や医学、西洋砲術に力を入れ多くの人材を育成しました。文学所、御役所、教室、剣術所、柔術所、弓術所、槍術所、文庫蔵など、藩校を完全な形で残す、全国でも貴重な建物です。 <長国寺> 長国寺奥には真田信之霊屋があり、撞木屋根で唐[から]破風付き、桁行3間、梁間4間の入母屋[いりもや]造と堂々たるものです。1660年(万治3)の建立で、1980年(昭和55)に解体復元されました。信之夫妻の位牌が安置され、狩野探幽作といわれる天井画や破風の鶴の彫刻など、すばらしい装飾が施されています。 |

|

<像山神社> 煙雨亭と高義亭があります。 煙雨亭は佐久間象山が松代での9年の蟄居の後、京都の川べりに建てた家を1981年(昭和56)象山神社の境内に移築したものです。2階建てで茶室が備わり、東山や八坂の塔が見える眺めのよい家だったといいます。その雨に煙る情緒豊かな風情を愛で、象山が煙雨亭と名付けました。 高義亭は象山神社の境内にある木造2階建て、寄棟の屋根を持つ建物で、長野市の指定文化財です。佐久間象山が借り、書斎や客間として使用していたため、長州の高杉晋作、久坂玄瑞[くさかげんすい]、土佐藩の中岡慎太郎など幕末の志士が多く訪れました。 <小山田邸> 小山田家の祖は小山田茂誠といい、武田家臣であったが同家滅亡後に真田家に仕えました。 茂誠は真田昌幸の長女村松殿を妻とし、信之・幸村兄弟にとっては義兄にあたります。関ヶ原後は信之に従って真田家の家老を務め、以後子孫は代々松代藩家老として存続しました。 <旧横田家住宅> 江戸時代に真田家家臣として、150石の禄を受け郡奉行などを勤めていた横田家の武家屋敷で、製糸工場の女工の姿を記録した『富岡日記』の著者・和田英[わだえい]の生家でもあります。 約3340平方mの敷地に主屋、表門、隠居屋、土蔵2棟が立ち、泉水を配した日本庭園、式台付玄関、小屋裏まで吹き抜けになっている茶の間天井や石製流しが置かれた勝手などからは、江戸時代の中級武士の住宅の様子がよくわかります。 <旧松代藩鐘楼> 1624年(寛永元)真田信之が鐘楼を設置し、2時間ごとに鐘を撞[つ]かせました。江戸時代の度重なる大火で2代目までの鐘は焼損し、3代目の鐘は太平洋戦争で供出されてしまい、現在の鐘は、1991年に付けられたものです。1849年(嘉永2)、佐久間象山は日本で初めて電信機を作り、伊勢町御使者の居館からこの鐘楼まで電線を架けて通信に成功しました。鐘楼は日本電信発祥の遺跡でもあります。 <松代像山地下壕> 第2次大戦末期の1944年(昭和19)、本土決戦最後の拠点として大本営、政府各省を松代に移すという極秘の計画のもと、象山、舞鶴山、皆神山の三カ所で碁盤の目状に、全長約10kmの地下濠が掘られました。当時で約2億円の資金と、延べ300万人の住民・朝鮮人の強制労働者を動員したが、全行程の75%まで進んだところで終戦を迎え工事は中止されました。現在は長野市が管理しその一部500mの区間が見学コースとして整備され、戦争の歴史を語っています。 |

|

|

| HOME|智光整骨院(カイロプラクティック治療)のご案内|場所のご案内|

漢方薬のご案内 長野市観光案内| (長野オリンピック関連施設)| (川中島古戦場・城下町松代) |

|